2025.12.23 御守り売り切れ

眼科医なのに?目の神様詣で・目の神様巡りを趣味(罰当たり)とする院長。

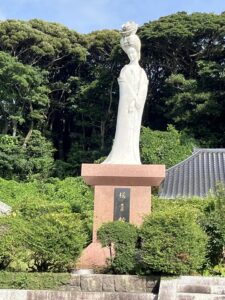

今回は福井県大野市の篠座(しのくら)神社です。

篠座神社は、717年の創建と伝えられており、神域一帯が湧水地となっています。

大己貴大神(おおなむちのおおかみ)が「目の病気に効く霊水を与えた」という伝説があり、「篠座目薬」と言われて遠方から水を汲みに来る人も多いとのこと。

門から本殿に入るまでには、木々の小道になっており神妙な気持ちになります。

どれくらいの参拝客が…と期待しながら歩いていくと、他には1組。

あれ?

御霊泉が竹筒から湧き出ています。

眼をこの水で清めて眼病治癒を願ったようです。

ひしゃくもおいてあり、眼を清めるときは左目→右目の順が良いそう。

洗い流すことは、感染源の細菌やウイルスを減少させたり、異物を除去したりするのには最も基本的なことです。

抗生物質もなく、もちろん外科的な手法もない時代には(なにせ1000年以上前!)、唯一の眼病の治療方法だったのでしょう。

慢性的な病気(白内障・緑内障・黄斑変性症など)は平均寿命から考えてほとんど発症に至らず、ほとんどが急性的な病気(結膜炎やものもらい・何かが目に入ったなど)だったなら、洗い流す効果もあったことは否めません。

むしろ、原点なのかも。

医学の進化に伴い、眼科医が患者の目を洗うことはほとんどなくなりました(酸アルカリが大量飛入の時くらいか)。

抗生物質の点眼薬も何種類もあります。

眼を洗いたければ、水道水でなく人口涙液を勧めます。

でも1000年後にはどうなっているのでしょうか?

眼のお守りは必ずいただきます。

社務所に行くと…あれあれ、○御守、△御守…一か所だけ空になっている…

ん?!眼御守がない!

『眼御守が欲しいのですが…』

『すみません、今売り切れていまして…入荷しましたらお送りします。ここにお名前・住所・電話番号を。先にお支払いください』

眼御守…恐るべし。

ダントツに人気?があるようです。

参拝者が少ないなどと侮れません。

御守が売り切れ!

そんなことある?

御守は後日郵送されるのを楽しみに待つことにします。

大野市は、とても辛い大根おろしを合わせた『越前おろし蕎麦』が有名。

この地のお蕎麦を食べるのは2回目です。

郡上の病院に赴任していた若かりし頃。

郡上踊りが有名な地で、院長も地元の仲間に入れてもらい踊りに加わりました。

お陰様で、郡上踊り保存会からお免状を(上手に踊ると認定される)。

その実力(というほどでもない)が買われてか、ある日、大野市まで郡上踊りの披露・普及のキャラバン隊に加わりました。

郡上から国道158線を走り大野市へ。

踊りの前に食べた名物のおろしそばの辛かったこと!

当時20代だった院長は、保存会のオジサン・オバサンたちが平気で『美味しい、美味しい』と一気に食べるのにびっくりしました。

今回辛いだろうな…と口にしてみると、『あれ?!そんなに辛くない!』

加齢により味覚が鈍になったのか、『酸いも甘いも噛み分ける』と言うように、辛い(つらい)経験もその後たくさん経験したからこそ辛い(からい)も和らいでいるのかも。

大人になったな~(今更言う?)

あの時には想像もしなかった、楽しいことも良いことも、悲しいことも苦しいことも経験した人生。

まだまだ続く…

年始にさすがに御守り売り切れ中はないはず。

今頃増産体制!?

年始までに届くことを祈らなきゃ(かれこれ2ヵ月…)。

良いお年をお迎えください。

こちらもご覧ください

→目の霊山

→鎌倉好き