2026.2.3 さようなら、固定電話

毎日ずつ少しずつ掃除・整理整頓・断捨離癖が付いてきた院長です。

ある日机の下に置いてある電話機に目が行き…

これっている?

息子たちが学生の頃は、保護者の連絡先には固定電話番号を書くのが

ほぼ常識だった時代。

もし携帯電話番号(ガラケー)だけだったら、『あそこの家、固定電話ないの?』

『固定電話がないと信用に関わるよね~』などと話していた時代。

うちの電話機も家具屋さんで購入した電話台に鎮座していました。

『もしもし、はい、長谷川でございます』よそ行き声で。

もう随分言っていません。

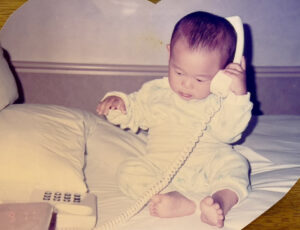

小学生の息子たちが丸覚えで、受話器を取ると『はい、長谷川でございます』と言うので表向きは上品な子供さんと思われてたのも懐かしい思い出。

さて、スマホが普及するようになって、我が家もご多分に漏れず固定電話は使用しなくなりました。

勧誘や選挙の留守電が時折入るだけ。

毎月基本料金とユニバーサル使用料を払い続けて早幾年。

単身・家族のいるスタッフ全員(院長より若い)に尋ねたところ、全員スマホのみ。

家電(固定電話)なし。

解約決定。

固定電話を引いた時の思い出ともさようなら。

院長は単身地方病院赴任になって初めて自分の電話を引きました。

確か12~13万だったような。

高い買い物と同時に大人になった、独立した、制限されずに電話が使える!などと思ったものです。

戻ってくる?なわけないか…

NTTの営業さんに家電の権利金について尋ねたところ『ゼロ円です』

金の暴騰に反して何たる暴落。

実家の固定電話の末尾2桁は、2桁の若い番号です。

田舎の小さな町で電話を引いた順番の番号そのものと、小さい頃祖母から聞かされました。。

明治生まれの祖母。

戦争未亡人でしたが、助産師(当時は産婆さん)の資格を活かし助産院を切り盛りしていました。

助産院を建てる前は出張して自宅分娩の介助をしていた時代。

電話番号は、役場など公共機関の00から始まり、祖母は女手一つで勝ち取った(権利を得た)番号という自負があったようです。

私の小学校の同級生も大多数が、祖母に取り上げられていました。

子供の頃はお産が立て込むと親戚のおばさんたちが駆り出され、お湯を沸かす人・食事を作る人・加えてお産の声・赤ちゃんの声が混じり合い…

電話も一般家庭より需要があったため、よく鳴っていました。

子供心にも、普通のおばあさんとは違う祖母。

中学1年の時に祖母は亡くなりましたが、自宅電話の処分に当たり、久しぶりに祖母との思い出が溢れてきました。

帰省も墓参りもさぼりがちで、両親はきっと罰当たりと思っているかもしれませんが、ふと思い出すことこそ孝行であり、自分は誰かにふと思い出してもらえる一抹の人になりたいと思っています(言い訳?)。

自身は、固定電話・携帯電話の番号ともに何の思い入れもありません。

初めての固定電話・携帯電話ともに数個の中から縁起がよさそうな番号を選んだくらいです。

今は携帯電話の通話ばかりなので、よそ行き声もかかってきた相手が通知された時だけ。

あとは、クリニックの受付から転送された時。

この時は、昔取った杵柄?(マナー)で、『もしもし、お待たせいたしました。長谷川です』と対応。

当院の受付スタッフも気持ちよく電話応対しています。

見えないからこそ、声は大事。

さようなら、我が家の固定電話。

処分に当たって、思い出がぞろぞろ。

記憶の中にあれば良し。

そういえば、いまだに小学校の同級生の電話番号を覚えている院長です。

*2月10.17.24(連休翌日のため)はブログお休み、次回は3月3日です。