2024.5.7 ホルスの目

目は永遠の興味・関心事。

生業としての医学的な勉強はもちろんですが、『目』に関する他の事・ものにも吸い寄せられます。

ある日知ったホルスの目。

ハヤブサの頭をしたエジプトの神ホルスの目をシンボル化したものだそう。

美濃焼のとても素敵なホルス神を知っています。

でも違う。

ホルスの目が気になります。

あ~気になる…

ピラミッドも一度見てみたい!

人生後半、思い切りでエジプト行き決行。

カイロ空港からの観光バスには、観光警察官が乗り込んできます。

エジプトは、過去に大きなテロ被害に遭っています。

テロを防ぎ観光客の安全を確保するために、警察官の添乗以外にも、道路・施設・ホテルなど検問続きでした。

警察官は、観光客のガード及びJapanese welcom(どのエジプト人も)で写真撮影までしてくれるサービスまで。

エジプトの観光に力を入れている様子がよくわかりました。

しかし観光バスの車窓から見るに、道路事情はハチャメチャという表現がぴったり。

ガイドさんが、『日本人は道路を渡ってはいけない』と注意したこともすぐ理解出来ました。

車線はあるのかないのか、3列4列無造作に走っている車は、隙があれば別車線(線は見えないが)に入り込みます。

その度にクラクション。

鳴らした者勝ちのようです。

走っている車は、みんな傷だらけ。

乗り合いバスは、扉を開けたまま走っています。

同じ道路に、バイクも馬車も自転車も走っています。

所によっては駱駝も!

その隙間を人が平気で渡っていきます。

自分から車に近づいて止まらせているようにも見えます。

信号や横断歩道は見当たりません。

交通ルールに慣れている日本人としてはヒヤヒヤ。

日本での一生分以上のクラクションをエジプト滞在中に浴びた院長でした。

喫煙率も約90%とのこと。

ストレス解消とはいえ、現在の日本ではその理屈は通らなくなっています(弊害を知っている)。

しかも、タバコ(ゴミも)のポイ捨ても目立ちます。

観光客のため・テロ対策のため警察官の配置はすごく多いのですが、インフラ整備も早急に…などと某異邦人の感想。

ピラミッドはもちろん一見の価値あり。

博物館のツタンカーメンのマスクなども素晴らしい!

人だけでなく哺乳類から爬虫類まで様々なミイラも。

想像をはるかに超える建築から科学(医学?)まで幅広い知識技術がどのように結集されたのか?

これを研究するのが考古学なのでしょうか?

考古学専攻のガイドさんの説明を一生懸命聞きながら、未だに謎も多くあることも知るのでした。

さて、探しに来たのはホルスの目。

エジプトでは、ホルスの目は『あなたのことを見ているよ』というお守りだそう。

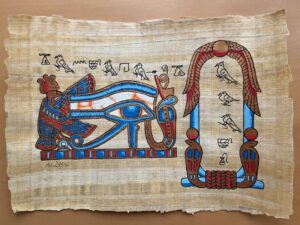

古代エジプトで使用されたパピルスと同様の材料手法で作られたパピルス紙に描かれたホルスの目。

惹かれたのは、鮮やかなブルーと金で書かれた目。

しかも、結膜(白目)はほんのり充血しているように、血管に色が塗られています。

クリニックのお守りとしてはぴったり。

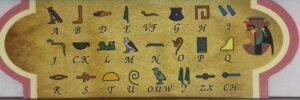

象形文字で『GANKA HASEGAWAKO』と入れてくれました。

(実際にはGANKAHASE GAWAKOになっていました。レイアウトを考えてのことらしい…)

患者さんの眼病平癒と院長の眼科医の腕が上がりますように。

エジプトまで行って神頼みです。

こちらもご覧ください